Kulturelle Hegemonie: Was Antonio Gramsci uns heute noch lehrt

Hier kannst du den Artikel teilen

Die leise Gewalt – kulturelle Hegemonie im Alltag

Es sind selten die lauten Schreie, die dich in einer Diskussion aus dem Tritt bringen. Viel häufiger ist es das leise, kaum merkliche Verschieben der Gesprächsgrenzen. Der Augenblick, in dem du noch mitten im Satz bist und plötzlich merkst, dass du gar nicht mehr auf der Sachebene diskutierst, sondern auf der Moralbank sitzt, während dein Gegenüber im Richterstuhl Platz genommen hat.

Neulich wieder: eine dieser Bekanntenrunden. Harmlos begonnen, mit einem kleinen Seitenhieb, dass ich durch ein Projekt Steuervorteile hätte nutzen können. „Nein, das ist privatwirtschaftlich“, erkläre ich, und noch bevor ich den Gedanken zu Ende bringe, steht die Wertschöpfungsfrage im Raum. Wertschöpfung, ein Begriff, den ich ernst nehme, weil ich weiß, wie hart sie ist. Weil ich sie seit Jahren nicht nur predige, sondern mit Lohnlisten, Investitionen und Risiko jeden Monat neu erarbeite.

Die Empörung kommt sofort, als ich den Ball zurückspiele: Ich sehe die Wertschöpfung in ihrer Arbeit nicht, ein bisschen Einzelhandel und Kunst. Ich gebe zu, ein wenig provokant, aber ich habe nicht angefangen. Die Reaktion folgt auf dem Fuß, da ist sie, diese Mischung aus beleidigter Miene und moralischem Überlegenheitsgestus. „Du fasst den Begriff viel zu eng“, bekomme ich zurück. Und ich weiß, dass die Debatte an diesem Punkt tot ist.

Denn jetzt beginnt das, was Antonio Gramsci vor hundert Jahren so präzise beschrieben hat: kulturelle Hegemonie. Die Macht, Diskurse so zu setzen, dass das „Normale“ nicht mehr hinterfragt wird. Die Fähigkeit, eigene Interessen als allgemeingültige Wahrheit zu verpacken. Im Kleinen bedeutet das: Wer es schafft, dich als unsensibel, engstirnig oder „zu wirtschaftsfixiert“ darzustellen, muss deine Argumente gar nicht mehr inhaltlich entkräften.

Es ist die sanfte Form der Herrschaft: kein Verbot, kein Schlagstock, kein „Du darfst das nicht sagen“. Stattdessen: „Du solltest das so nicht sehen.“ Und schon wird die Spielfeldmarkierung verschoben, zu ihren Gunsten.

Gesellschaftlich funktioniert das exakt gleich.

Wer heute in Talkshows, Kommentarspalten oder Social-Media-Debatten den moralischen Rahmen setzt, hat gewonnen, noch bevor das eigentliche Thema überhaupt verhandelt wird. Man muss nicht mehr begründen, warum etwas „gerecht“, „nachhaltig“ oder „solidarisch“ ist, man muss nur sicherstellen, dass jeder Widerspruch als unsolidarisch, unökologisch oder unsozial gilt.

Das Resultat: Die eigentliche Frage, etwa ob eine Maßnahme wirkt, ob sie finanzierbar ist, ob sie langfristig Sinn ergibt, wird nie beantwortet. Der Diskurs ist nicht totgeschlagen worden, er ist sanft erstickt worden.

Gramsci warnte davor, diese Form der Macht zu unterschätzen. Denn Zwang erkennt man, Zustimmung nicht. Wer zustimmt, ohne zu merken, dass er zustimmt, wird die Ketten nie sprengen. Das gilt im Parlament genauso wie beim Abendessen.

Das Heimtückische daran: Viele, die so argumentieren, halten sich selbst für die Unterdrückten. Sie sehen sich als kleine, mutige Stimmen gegen „die Mächtigen“. Doch sie reproduzieren unbewusst genau die Mechanismen, die sie einst vielleicht selbst gebremst haben: Moral als Waffe, Zustimmung als Herrschaft, Debatte als Inszenierung.

Und so kann es passieren, dass Menschen, die in ihrem Leben nie Verantwortung für ein Unternehmen, für Löhne, für echtes Risiko getragen haben, dir erklären, was Wertschöpfung ist und warum deine Sicht zu eng ist. Nicht, weil sie es wissen. Sondern weil das Diskursklima längst auf ihrer Seite steht.

Das ist die leise Gewalt. Und sie ist oft wirksamer als jede offene Konfrontation.

Von der Küchentisch-Debatte zur Weltbühne – Hegemonie als Werkzeug der Mächtigen

Das Muster, das mir bei einem Glas Wein in der Familie begegnet, ist kein Zufall. Es ist keine Laune des Augenblicks. Es ist dieselbe Mechanik, die seit Jahrhunderten Regierungen, Kirchen, Medienimperien und mittlerweile auch NGOs perfektionieren.

Die Kirche im Mittelalter beherrschte nicht nur durch ihre Bischöfe oder ihre bewaffneten Ritter. Sie herrschte, weil sie den Menschen beibrachte, was sie fürchteten und warum. Die Hölle war nicht einfach ein theologisches Konzept, sondern ein gesellschaftliches Disziplinierungsinstrument. Wer sich gegen die kirchliche Ordnung stellte, riskierte nicht nur irdische Strafe, sondern ewige Verdammnis. Das war Gramscis „Hegemonie“ in Reinform: Die Unterdrückten schützten selbst die Ordnung, die sie klein hielt, weil sie überzeugt waren, es sei zu ihrem eigenen Heil.

Die Industriellen des 19. Jahrhunderts brauchten nicht immer die Polizei, um Streiks zu brechen. Sie hatten Zeitungen, in denen Arbeiterführer als „Feinde des Fortschritts“ diffamiert wurden. Fortschritt bedeutete natürlich: Maschinen anschaffen, Arbeitszeiten verlängern, Löhne drücken, natürlich alles im Namen des „nationalen Wohlstands“. Das Narrativ war so geschickt gesetzt, dass viele Arbeiter glaubten, ihre Armut sei ein notwendiges Opfer für das Vaterland.

Moderne NGOs und Aktivisten setzen oft auf denselben psychologischen Hebel, nur mit anderen Schlagworten. Wer nicht sofort jede ihrer Forderungen unterschreibt, wird moralisch aussortiert: unsozial, unsolidarisch, klimaignorant. Das Entscheidende: Die moralische Aufladung verhindert eine inhaltliche Debatte. So kann man ganze Politikfelder dominieren, ohne je Mehrheiten überzeugen zu müssen, es reicht, die Meinungsgrenzen so zu verschieben, dass nur noch die eigene Position als „vertretbar“ gilt.

Das ist die Stärke kultureller Hegemonie: Sie arbeitet nicht mit der Axt, sondern mit dem feinen Stift, der die Landkarte des Sagbaren zeichnet. Wer den Rahmen festlegt, muss den Inhalt nicht mehr diskutieren

Warum das so gefährlich ist:

Zwang erzeugt Widerstand. Wer dir etwas verbietet, macht dich aufmerksam auf deine Unfreiheit. Aber Hegemonie lullt dich ein. Sie gibt dir das Gefühl, dass du frei denkst, obwohl deine Optionen längst vorselektiert wurden.

Gramsci wusste: Ein System, das seine Werte in die Köpfe pflanzt, überlebt selbst dann, wenn seine Institutionen wanken. Darum ist kulturelle Hegemonie mächtiger als jede Armee.

Und jetzt?

Wenn ich heute am Tisch sitze und mir erklären lasse, dass Einzelhandel und Kunst denselben Beitrag zur Wertschöpfung leisten wie Investitionen, Risiko und Produktion, weiß ich: Das ist nicht nur ein individuelles Missverständnis. Es ist der Alltagseffekt einer jahrzehntelangen Prägung. Es geht so weit, dass auch einmal eine Politikerin meinte, dass sie zur Wertschöpfung beiträgt, indem sie Brötchen für sich einkauft. Eine Gesellschaft, die gelernt hat, dass alles irgendwie gleichwertig ist, weil Unterschiede zu benennen „elitär“ klingt, verliert irgendwann den Blick dafür, wo Werte tatsächlich entstehen – und wer sie schafft.

Vielleicht ist das der Kern meiner Wut: Nicht, dass Menschen eine andere Meinung haben. Sondern, dass sie eine Denkarchitektur verteidigen, die sie selbst klein hält, und mich, der diese Architektur hinterfragt, als den Störenfried brandmarkt.

Das ist nicht einfach ein Freundeskreisproblem. Das ist der leise Herzschlag eines ganzen Systems.

Der Schlag in den Magen

Gramsci schrieb einmal, dass die wahre Schlacht nicht auf den Straßen gewonnen wird, sondern in den Köpfen, lange bevor der erste Stein fliegt. Wer dir die Begriffe gibt, in denen du denkst, der gibt dir auch die Grenzen, in denen du träumst.

Und genau das ist das Gemeinste an der kulturellen Hegemonie:

Sie nimmt dir nicht deine Stimme.

Sie bringt dich dazu, sie freiwillig zu senken.

Warum ein Marxist mir hilft, Linke zu kritisieren

Antonio Gramsci war Kommunist. Marxist durch und durch. Mitgründer der Kommunistischen Partei Italiens. Einer, den die heutige Linke als einen der ihren feiert. Und doch stütze ich mich hier auf ihn, nicht, um seine Ziele zu teilen, sondern um seine Werkzeuge zu nutzen.

Gramsci hat nicht nur eine Theorie für Linke geschrieben. Er hat ein Analyseinstrument geschaffen, das zeigt, wie Macht funktioniert, wenn sie nicht mit Knüppeln, sondern mit Zustimmung herrscht. Seine „kulturelle Hegemonie“ ist kein Parteibuch, sondern eine Landkarte der Machtmechanismen.

Wer diese Landkarte lesen kann, erkennt: Die Strategien, die einst konservative Eliten und Kirchen nutzten, um linke Bewegungen kleinzuhalten, werden heute von vielen linksliberalen Strömungen eingesetzt, um jede Kritik als moralisch illegitim darzustellen.

Ich drehe Gramscis Blickrichtung nicht um – ich halte nur denselben Spiegel in eine andere Richtung.

Denn Macht ist nie von Natur aus gut, nur weil sie „von meiner Seite“ kommt. Und wer wirklich frei denken will, muss auch den eigenen Verbündeten misstrauen, sobald sie beginnen, die Regeln des Sagbaren zu diktieren.

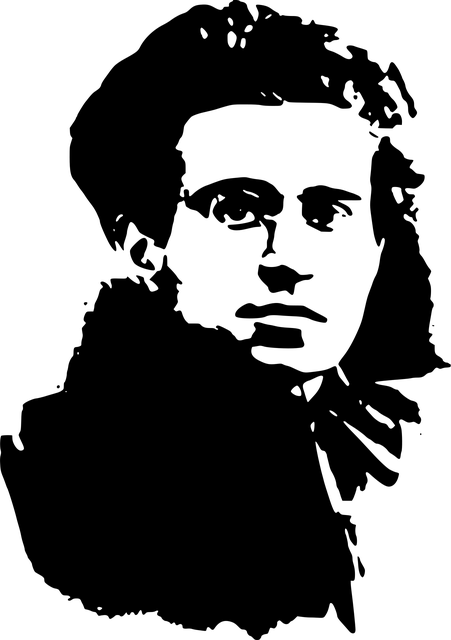

Wer war eigentlich Antonio Gramsci?

Hier ein kurzer Überblick zu ihm:

- Geboren 1891 in Sardinien, gestorben 1937 in faschistischer Haft in Italien.

- Mitbegründer der Kommunistischen Partei Italiens.

- Wurde von Mussolinis Regime inhaftiert; viele seiner bekannten Gedanken stammen aus seinen „Gefängnisheften“.

- Er hatte eine tiefe Skepsis gegenüber rein ökonomischen Erklärungen des Marxismus und entwickelte stattdessen das Konzept der kulturellen Hegemonie.

Weitere Informationen zu Antonio Gramsci auf Wikipedia

Zentrale Ideen Gramscis:

- Kulturelle Hegemonie: Die herrschende Klasse bleibt nicht nur durch ökonomische Macht an der Spitze, sondern vor allem durch ihre Fähigkeit, gesellschaftliche Werte und Normen zu definieren. Sie formt den „gesunden Menschenverstand“ der Massen, sodass Unterdrückung gar nicht als solche erkannt wird.

- Zivilgesellschaft vs. politische Gesellschaft: Er unterschied zwischen der „Zivilgesellschaft“ (Schulen, Kirchen, Medien – Orte der kulturellen Hegemonie) und der „politischen Gesellschaft“ (Staat, Polizei, Militär – Orte der Zwangsausübung).

- Organischer Intellektueller: Gramsci forderte eine neue Form von Intellektuellen – Menschen, die aus der Arbeiterklasse stammen und nicht nur akademisch, sondern politisch und gesellschaftlich aktiv sind.

Einfluss und Bedeutung:

Gramsci ist bis heute in vielen Bereichen prägend:

- Politische Theorie (besonders im linken Spektrum)

- Soziologie und Medienwissenschaft

- Kulturtheorie und Pädagogik

Sein Denken wurde später von Theoretikern wie Stuart Hall, Ernesto Laclau und Chantal Mouffe weiterentwickelt.